Трудно не заметить скептическое отношение российского руководства к "миротворческим" усилиям Трампа. Нет, мы не против прекратить войну дипломатическими методами, но мы видим, что Киев к этому не готов, да и манёвры Трампа похожи на что угодно, только не на желание действительно гарантировать мир в Восточной Европе. Но переговоры это не отменяет

Российская медиасфера на настроения начальства чутко реагирует и отношение как к самому "плану Трампа", так и к ходу переговоров вокруг него критическое. А так-то большие надежды возлагаются на продолжение российского наступления с перспективой выхода к Приднестровью. Даже остановка на нынешней линии фронта трактуется чуть ли не как "предательство" жителей Новороссии.

Понять такую позицию можно, учитывая травматический опыт минского мира, который мира не принёс и которого уже и по признанию президента Россия придерживалась неоправданно долго. Однако, даже и этот опыт нередко понимают неправильно – целью Минских соглашений было сохранение украинской государственности, которая, на данном этапе, стратегически важна для России.

Автор вообще к дипломатии относится с иронией, полагая её оружием слабых и недалёких. Лучшая дипломатическая школа, конечно, жуковская – с подписанием акта о безоговорочной капитуляции… Но из мы знаем, что именно такое окончание войны – большая редкость. С ходу можно вспомнить только 1945 год, ну ещё окончание Гражданской войны (но не иностранной интервенции) в России.

В то же время, российская история изобилует случаями, когда добиться результата военным путём не получалось, а дипломатические решения были, мягко говоря, половинчатыми.

Самый комический эпизод связан, наверное, с событиями 1480 года, когда грозный царь Иван Васильевич (не внук, а дед) продолжал писать верноподданные адреса ордынскому царю Ахмату, в то время, когда сам царь во все лопатки драпал в степь…

Есть, однако, примеры менее яркие, но более убедительные.

Русско-польская война 1654-67 годов закончилась подписанием "Вечного мира" в 1686 году.

Польша того времени была первоклассной военной державой. В 1683 году именно "крылатые гусары" Яна Собеского сумели остановить османское продвижение в Европе, нанеся поражение осаждавшей Вену армии. Для России, которая только недавно восстановилась после "Смутного времени", свести войну с Польшей вничью было большим успехом. А тот результат трудно назвать ничейным.

По сути, "Вечный мир" на вечные времена оставлял православное население Правобережной Украины под властью поляков. Исключение было сделано только для Киева (по реке Ирпень), который по условиям Андрусовского перемирия 1667 года должен был быть возвращён Польше (а для неё это место воинской славы – меч-щербец Болеслава Храброго и всё такое), но его, в конечном итоге, выкупили по совершенно конскому ценнику (рынок-рынком, но "товар" в данном случае уникальный).

"Вечный мир" действительно оказался вечным – более Россия с Первой Речью Посполитой не воевала. Но вот границы фиксированными не остались.

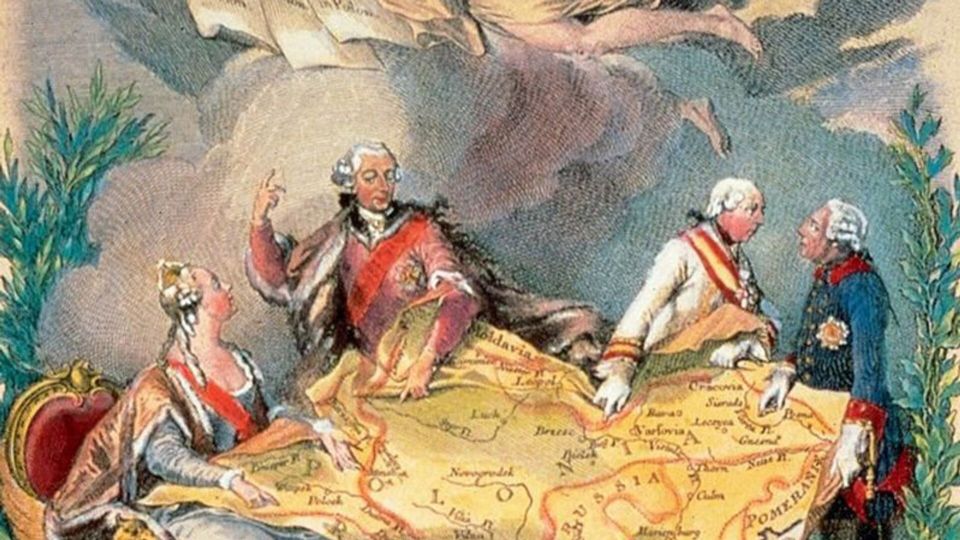

В 1792 году произошёл второй раздел Речи Посполитой, в результате которого вся Правобережная Украина и большая часть Белоруссии вошли во состав России, а два года спустя последовал третий раздел, по которому России досталась не только православная Волынь, но и коронные земли Польши, включая Варшаву. Галичина, включая Львов и Краков, отошла Австрии (тогда это была именно Австрийская империя – двуединая Австро-Венгрия возникла только в 1867 году).

Кстати говоря, Екатерина II отнюдь не была сторонницей ликвидации Польши – её вполне устраивала русофобское, но слабое и зависимое от России государство, фактически служащее предпольем России в Европе. Наследники Екатерины потом с Польшей намучались – постоянная фронда, восстания, терроризм, переход на сторону любых противников России… Так себе приобретение, если честно.

В 1921 году был подписан Рижский мир с Польшей – по итогам советско-польской войны (с советской стороны её вели формально независимые Украинская, Белорусская и Российская Советские республики).

Война, как мы помним, закончилась эпическим разгромом Красной армии, которая уже совсем было рванула в Европу через "труп белой Польши", но тут оказалось, что Польша совсем даже не труп…

Поляки могли претендовать на Минск и Киев – с военной точки зрения защитить их, наверное, было можно, но тогда пришлось бы оголить южное направление. А Заднепровская операция показала, что врангелевские войска ещё способны к проведению наступательных операций…

Главную роль в скромности польских требований сыграли западные союзники, подготовившие и вооружившие для правительства Пилсудского армию Юзефа Галлера. Они и так были недовольны, что армия, предназначенная для борьбы против большевиков, в первую очередь была применена против антибольшевистской УНР, но главное было в том, что Антанта не верила в жизнеспособность большевистского режима и не хотела, чтобы после его падения началась война между белой Россией и Польшей. Потому полякам была предложена "линия Керзона", примерно соответствующая этнической карте, и поляки на неё согласились. Но, поскольку большевики войну с Польшей проиграли, то границу было решено провести значительно восточнее и Запад это проглотил (как и многие другие художества "гиены Европы").

Понятное дело, в России были недовольные Рижским миром – главным образом, среди приверженцев Троцкого, но какой-то серьёзной внутрипартийной дискуссии именно этот вопрос не вызвал. Актуальными были другие проблемы, в первую очередь – вынужденный переход к НЭПу. Больше Рижский мир полоскали в белых и сине-жёлтых эмигрантских кругах.

В 1920-30-х годах Польша, несмотря на её не лучшее экономическое состояние, считалась основным военным противником СССР. Красная армия готовилась воевать именно с ней, а в пропагандистских фильмах о будущей войне противники СССР изображались с оглядкой на немцев и поляков.

Просуществовала карта, определяемая Рижским миром, столько, сколько просуществовала Вторая Речь Посполитая – 17 сентября 1939 года Красная армия вступила на территорию Западной Украины и Белоруссии и в тот же день правительство Рыдз-Смиглы бежало в Румынию, отдав по дороге приказ не сопротивляться советским войскам.

И, опять-таки, при всей сложности советско-польских отношений в межвоенный период деконструкция Польши не была особенно выгодна СССР – именно в результате событий 1939 года между образовалась общая граница с фашистской Германией, наличие которой предопределило трагедию 22 июня 1941 года…

СССР не скрывал, что будет добиваться установления границы по "линии Керзона", но целей ликвидации польской государственности не преследовал. Более того, в ходе переговоров с делегациями Великобритании и Франции советское руководство предлагало заключение договора с Польшей, который бы позволил СССР оказать военную помощь в случае нападения на неё Германии. Польское руководство от такой возможности категорически отказалось (возможно небезосновательно, если вспомнить последствия заключения таких соглашений с государствами Прибалтики, но это было уже после исчезновения Польши), а западные союзники тоже не спешили договариваться с Москвой о каких-то содержательных гарантиях.

В случае с режимами более адекватными, чем польский, бывает по-другому.

12 марта 1940 года был подписан Московский мирный договор, зафиксировавший результаты Зимней войны 1939-40 годов. Результаты эти были неоднозначными – в начале она рассматривалась как "специальная военная операция", результатом которой должно было стать присоединение Финляндии к СССР в качестве союзнической, а в перспективе, наверное, и союзной республики (в обозе советских войск уже ехало готовое правительство Финляндской демократической республики во главе с Отто Куусиненом). Однако, результатом стала полномасштабная война, во многом напоминающая нынешнюю СВО на Украине – с массированной западной военной помощью и даже планами непосредственного вмешательства в конфликт со стороны Великобритании.

После прорыва "линии Маннергейма" советские войска вполне могли оккупировать остальную территорию Финляндии. Но Сталина такой результат не устраивал – враждебный к СССР режим в Финляндии сохранился, лишь утратив часть территории.

После повторного разгрома Финляндии в 1944 году СССР опять мог оккупировать её территорию, и союзники не пикнули бы, но… В 1947 году был подписан Парижский мирный договор с участием союзников же, который фиксировал:

- восстановление границы 1940 года + область Петсамо (Печенга);

- 30-летнюю аренду территории для создания военно-морской базы в районе Порккала-Удд (от базы отказались в 1956 году в обмен на продление Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и с учётом отказа Норвегии от размещения на её территории иностранных баз и ядерного оружия);

- демилитаризация Аландских островов;

- ограничение численности и состава вооружённых сил Финляндии, а также запрет иметь ядерное оружие, подводные лодки, самолёты-бомбардировщики и некоторые другие виды вооружений;

- выплата компенсации СССР.

Как мы знаем, большая часть этих соглашений выполнялась Финляндией до последнего времени. Вообще, Финляндия и Швеция оставались своеобразным буфером между СССР и НАТО на северном фланге.

Собственно, из всех этих примеров очевидно, что Россия заинтересована в сохранении некой буферной государственности на территории Украины. Другим буфером могла бы быть Молдавия. Зачем нам общая граница с НАТО ещё и тут? Дадут ли нам такую возможность – вот в чём вопрос…

О причинах, почему Сталин не двинул границу на Запад в 1940 году можно прочитать в статье Василия Стоякина "Альтернативы "Зимней войны": о сложностях целеполагания в политике".